公文の宿題で癇癪?!5歳児が見せた、成長の瞬間

海外での子育ては、毎日が小さな挑戦の連続。

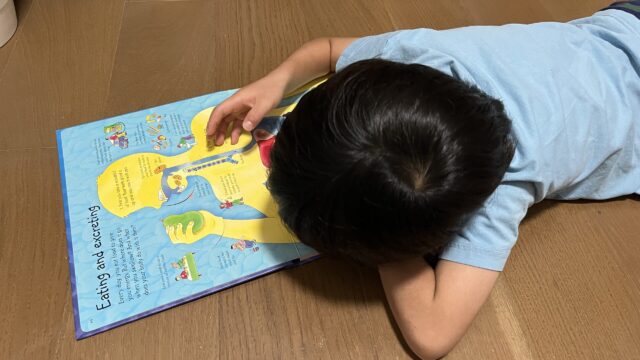

わが家の5歳の息子ケイも、インターナショナルスクールに通いながら、

公文(KUMON)の宿題を毎日コツコツ、、細々と、、、続けています。

調子の良い日は楽しそうだけど、プリントのレベルがアップすると、、

「もうできない!やりたくない!」と暴れる日々。。

この日もレベルがあがり、鉛筆の動きが止まり、、

ああ、またか、、と思っていたその時、

彼がふと、小さな手を広げて言いました。

「ママ、こうすると落ち着くんだよ」

そしてゆっくり、もう片方の指で自分の手をなぞりながら、深呼吸を始めたんです。

インターで教わった「Finger Breathing(指呼吸)」とは?

これはインターナショナルスクールで教わった、

マインドフルネス(Mindfulness)の一つ。

英語では「Finger Breathing」または「Hand Tracing Breathing」

と呼ばれています。

🌿 やり方はとっても簡単

- 片方の手をパーに広げる。

- もう片方の指で、親指の外側をゆっくりなぞりながら「吸う」。

- 指の内側に沿って下に下がるときに「吐く」。

- これを5本の指でゆっくり繰り返す。

息と一緒に指をなぞる感覚に集中することで、

頭の中のモヤモヤがすっと落ち着くんです。

難しい理屈がなくても、子どもでもすぐできるのがいいところ。

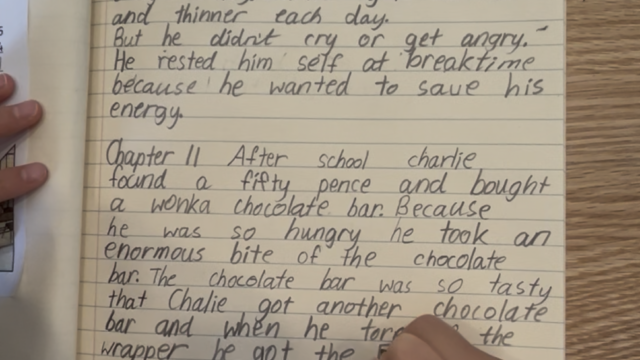

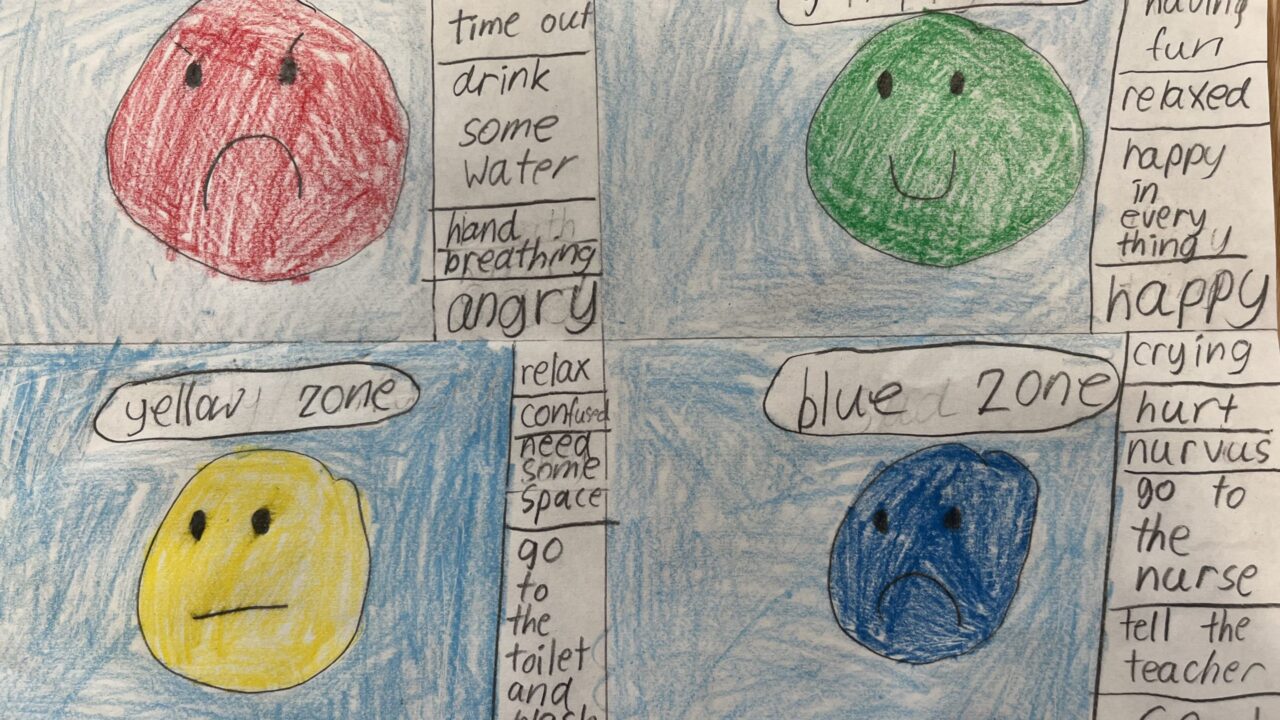

感情を見える化する『The Colour Monster』

インターでは、マインドフルネスと一緒に「感情を言葉にする」ことも大切にしています。

その中でよく使われるのが、

スペインの絵本作家 Anna Llenas さんの

『The Colour Monster(カラーモンスター)』 という絵本です。

|

|

(Amazonのリンクは後ほど追加します!)

息子が学校から借りてきた絵本で、お姉ちゃんも昔学校で習ったそうです。

この絵本では、モンスターが混乱した気持ちを「色」で表します。

- 黄色は happy(うれしい)

- 青は sad(かなしい)

- 赤は angry(おこっている)

- 緑は calm(おだやか)

子どもたちは自分の気持ちを「色」で表現することで、

「今、ぼくは怒ってるんだ」「ちょっと不安かも」と認識できるようになります。

感情に“名前をつける”ことで、自分を客観的に見つめる力が育つ。

この絵本は、まさにその第一歩をやさしく教えてくれるんです。

「イライラ」も学びのチャンス

公文のプリントに向かってイライラしていた息子が、

自分で“指呼吸”を始めた瞬間を見たとき、

私は本当に驚きました。

息を吸って、吐いて、また吸って…。

小さな手が動くたびに、顔のこわばりが少しずつやわらいでいく。

しばらくして「もう一回やってみる」と言って、また鉛筆を握ったとき、

あれ、子育ての試練終わった?!と思いました。

(実際はまだまだ続きますが。。。涙)

学校では「気持ちを整えて前に進む力」も

教えてくれることに感謝の気持ちでいっぱいです。

海外の教育では、「できること」よりも

「どう感じているか」に寄り添うことを大事にしていると、改めて感じました。

海外の教育が教えてくれた「心を育てる学び」

インターナショナルスクールでは、

「感情のセルフマネジメント(Self-Regulation)」という考え方が、幼児期から根づいています。

- 呼吸法で自分を落ち着かせる

- 感情を色や言葉で表現する

- 相手の気持ちを理解する練習をする

こうした活動を通して、子どもたちは“心を整えるスキル”を自然に身につけていきます。

私も見習わなくては。

親も一緒にできる、家庭でのマインドフルネス

それ以来、わが家では「勉強する前に3回深呼吸」が日課になりました。

私もつい忙しさでピリピリしてしまうとき、

息子に「ママもやってみて」と言われてハッとすることも。

親子で一緒に呼吸を整えると、不思議と空気がやわらかくなるんですよね。

マインドフルネスって、難しい瞑想じゃなくて、

“心を整えるための小さな習慣”なんだなと感じます。

まとめ:子どもから教わる「落ち着く力」

子どもが勉強を頑張る姿も素敵だけど、

「できない!」という気持ちに向き合って、

自分で落ち着こうとする姿は、もっと尊い。

あの日、息子が“指呼吸”をしたあの瞬間、

私は「この子は自分の感情と上手につき合う力を育てている」と感じました。

海外での子育てはときに大変だけれど、

こんな小さな気づきが、心を温めてくれる宝物のように思います。

今日もまた、公文のプリントを前に、小さな指が動き出します。

「吸って…吐いて…」

その静かな呼吸の音が、わが家の平和の合図です。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4cfd40cf.8169de82.4cfd40d0.c9a43463/?me_id=1213310&item_id=19302933&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F0010%2F9780316450010_1_4.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)