海外のインターナショナルスクールに通うと、

「宿題が思ったよりすごい…!」と驚くママ、多いですよね。

私もシンガポールで子どもを通わせていますが、

どんな宿題を持って帰ってくるか、毎回ドキドキ。

教科書もないし、宿題の内容も予測不能!

でも今ならわかります。

この宿題こそ、インターが子どもに育てたい力のすべてなんです。

🌏 インターの宿題は“創造力トレーニング”

インターナショナルスクールの宿題には「教科書」がありません。

カリキュラムはあるものの、毎日の宿題はとにかく自由度MAX。

だから、親は「今日なに習ったの?」と毎日スリリング。

でもそれがインター流の教育。

「正解を出す力」よりも、「考えて表現する力」を育てる宿題なんです。

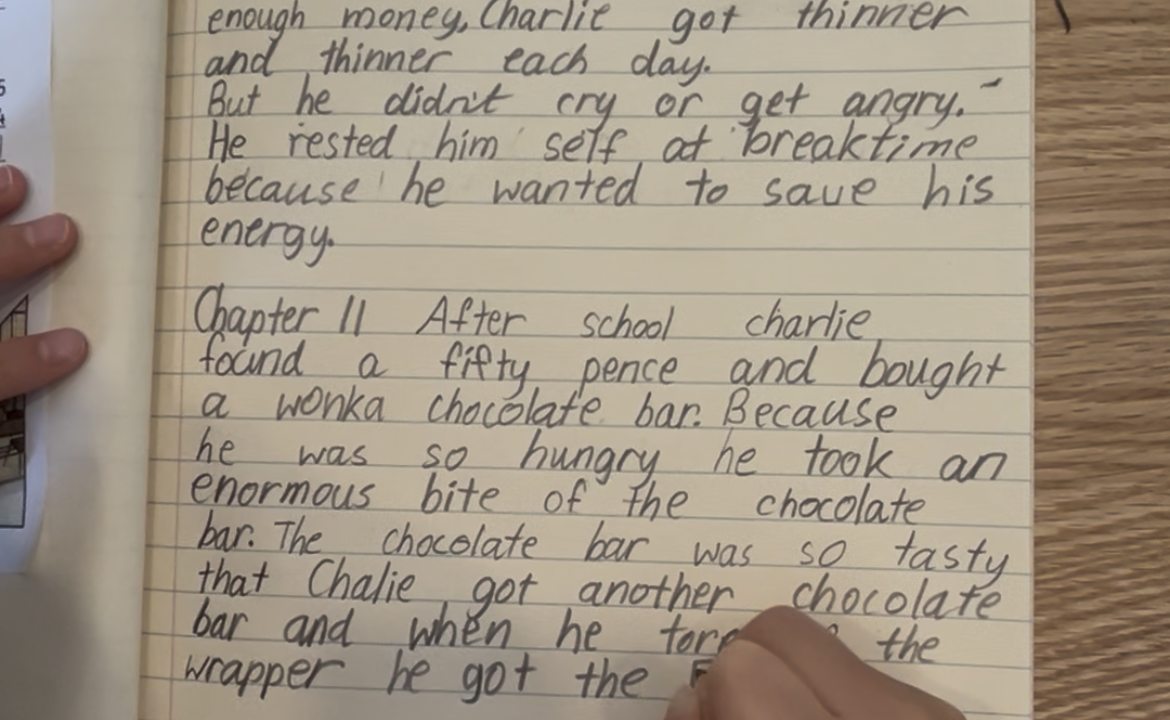

🍫 娘の宿題がカオス(でもすごい)

小学低学年の娘が、授業で『チャーリーとチョコレート工場』を

読んでいるときに出された宿題がこちら👇

-

「自分だけのオリジナルスイーツを発明して!絵も描いてね」

-

「登場した女の子の性格を、授業中習った形容詞を使って説明しよう」

-

「この章を要約してみよう」

……え、要約って。小学生だよね?😳

でも、これが普通なんです。

読解力・語彙力・表現力・創造力、ぜんぶを使う“総合宿題”。

日本の穴埋め式ワークとはまるで違って、

「自分の考えを英語で言葉にする練習」そのものが宿題なんです。

💡 なぜインターの宿題はこんなに難しいの?

① テキストがない=「見えない不安」

授業内容がわからないから、親は不安。

でもそれがインター流。

子どもが“自分で考えて答えを見つける”仕組みなんです。

② 答えがひとつじゃない

「どう思う?」「なぜそう考えた?」がメイン。

つまり、“思考力の筋トレ”。

間違いなんて存在しません。

③ 先生がとにかく褒め上手

間違えても全力で褒めてくれる。

「努力したこと」が評価されるから、子どもも自信をもてるんです。

🧠 宿題を自力でこなせるようになる3つの力

1️⃣ 「話す力」

宿題ができる子は、授業で聞いたことを話せる子。

まずは、家で話す習慣をつくること。

🗣️今日からできるママの魔法の質問:

-

「今日はどんなことを習ったの?」

-

「一番おもしろかったのは?」

-

「その時、どう思った?」

子どもが「ママに話したい!」と思うようになると、

授業への集中力もぐんと上がります。

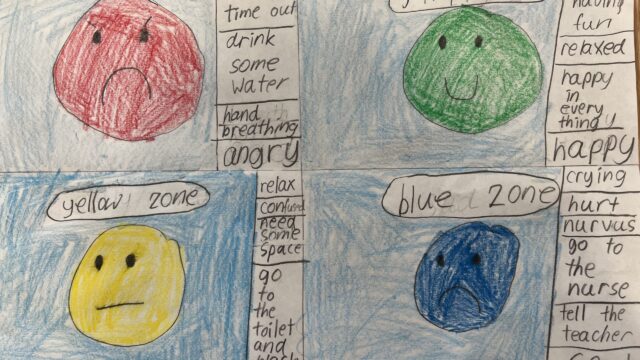

2️⃣ 「間違えてもOKの勇気」

インターでは、“間違える=悪い”じゃない。

“挑戦した”ことが評価されます。

我が家では、

「完璧じゃなくていい、まず書いてみよう!」が合言葉。

ママが答えを言いすぎると、“ママの宿題”になっちゃう💦

なので、手を出しすぎず、見守る勇気を。

先生たちはプロ。

全力で褒めて、モチベーションを上げてくれます✨

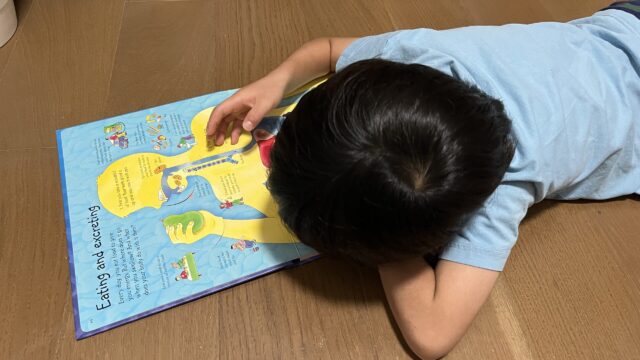

3️⃣ 「読む力」

宿題の多くは読書に関連しています。

読書が好きな子は、宿題への抵抗が激減!

でも、読書嫌いな子に「読みなさい!」は逆効果。

本を楽しむ環境を作ることが大切です。

🕯️我が家の読書ルール:

-

寝る前の15分は「リラックス読書」

-

ママも一緒に読む(同じ空気感で)

-

「どんな話だった?」を共有する

読書習慣がつくと、宿題の理解力も一気に伸びます📈

👉 詳しくは別記事でまとめています:子どもの読書習慣をつけるコツ

💬 我が家のリアル

長女(小学校低学年)は

「今日ね〜」と楽しそうに話してくれるタイプ。

でも弟(園児)は、

「何もしてない」で終了(笑)。

そんな時はあきらめず、

「体育では何した?」「お友達が言ってたこと、面白かったね」など、

話しやすい話題から引き出すと、意外とポロッと出てくることも。

話す=思い出す=記憶が定着する。

だからこそ、ママが聞いてあげる時間が一番の学習サポートです💬✨

🌈 まとめ:インターの宿題は“自立の第一歩”

| 日本の宿題 | インターの宿題 |

|---|---|

| 正解を出す練習 | 自分で考える練習 |

| 教科書通り | 自由で創造的 |

| ママがチェック | 先生がほめて伸ばす |

最初は「これ無理!」と思っていた宿題も、

今では娘の成長を感じる最高のツール。

『チャーリーとチョコレート工場』の授業をきっかけに、

「学ぶって楽しい!」と感じるようになったのは、

まさにこの“考える宿題”のおかげです。

💬 私も日々、英語教育と日本語教育のバランスに悩みながら奮闘中のママ。

でも、どうせ大変なら——一緒に楽しんじゃいましょう。

今日も「宿題タイム」を、親子の成長タイムに✨

📖 関連記事